「函數式程式設計 (Functional Programming,簡稱 FP)」這個名詞應該大部分人都聽過,通常會看到類似這樣的定義:「FP 是一種使用純函數 (pure functions) 並避免副作用 (side effects) 的程式設計方法」。這聽起來十分抽象,而且「避免副作用」這件事在實務上真的可以做到嗎?

實際上,大部分的應用程式都必須產生副作用,甚至可以說副作用是我們使用軟體的根本原因。舉例來說,我們用 Email 應用程式就是為了要「寄信」、用電商網站就是要「把商品加入購物車並成立訂單」,這些與外部世界互動的行為,本質上都是副作用,但同時也是我們使用這些應用程式想達到的目的。如果要消滅副作用,那我不就不能寄信了嗎?想想就覺得沒有道理。

所以,副作用在 FP 中不是問題,消滅副作用也不是 FP 的目標。FP 的關鍵在於它提供了一套強大的工具與思維模型,來幫助我們管理因副作用而產生的程式碼複雜性。

為了更了解 FP 想解決的事情,我們先從一個海鷗程式碼開始。假設有一個鳥類觀察的應用,需要模擬海鷗鳥群的「增加 (addFlock)」與「繁殖 (multiplyFlock)」行為。如果是一個熟悉物件導向 (Object-Oriented Programming,簡稱 OOP) 的開發者,可能會寫出像下面這樣的 Flock class:

class Flock {

constructor(n) {

this.seagulls = n;

}

addFlock(other) {

this.seagulls += other.seagulls;

return this;

}

multiplyFlock(other) {

this.seagulls = this.seagulls * other.seagulls;

return this;

}

}

這段程式中,addFlock 就是把另一個鳥群的數量加到自己身上,multiplyFlock 則是相乘。

現在假設有個比較複雜的情境:

const flockA = new Flock(5);

const flockB = new Flock(3);

const result = flockA

.addFlock(flockB)

.multiplyFlock(flockA)

.seagulls;

console.log(result); // 顯示 64

程式印出的 result 是 64,但如果實際計算一下,會發現預期的結果應該是 (5 + 3) * 5,也就是 40 才對。那為何程式會算出錯誤的答案呢?

我們來看看程式碼的執行過程,問題的根源出在 addFlock 和 multiplyFlock 方法裡的這兩行:

this.seagulls += other.seagulls;

this.seagulls = this.seagulls * other.seagulls;

這兩行程式碼直接修改了物件內部的狀態。當 flockA.addFlock(flockB) 執行後,flockA 物件裡的 seagulls 已經從 5 變成了 8。因此當下一步 .multiplyFlock(flockA) 執行時,它計算的其實是 8 * 8,而不是我們預期的 8 * 5,最終導致了錯誤的結果。

可能會有熟悉 OOP 的開發者表示,這不是 OOP 的錯,是這段程式碼寫得不夠好,沒錯,這個範例並不是要批評物件導向,一個好的 OOP 程式設計師可能會有更好的方式來撰寫 Flock class,例如讓 addFlock 回傳一個新的 Flock 實例,而不是修改它自己。

這個舉例只是想凸顯程式設計中一個非常普遍且麻煩的問題:可變狀態 (mutable state)。當我們允許狀態在程式的各個角落被隨意修改時,程式碼的行為就變得難以追蹤和預測。而 FP 正好提供了一套強大的工具來處理這個挑戰。

如果用函數式的風格來重寫,我們可以改寫為兩個函式:

const addFlock = (flockX, flockY) => flockX + flockY;

const multiplyFlock = (flockX, flockY) => flockX * flockY;

這兩個函式非常單純,它們接收輸入值,然後回傳一個新的值。它們絕對不會去修改任何傳入的鳥群。

現在用同樣的邏輯再計算一次剛剛的情境:

const flockA = 5;

const flockB = 3;

const result = multiplyFlock(

addFlock(flockA, flockB),

flockA

);

console.log(result); // 顯示 40

這次我們得到了正確答案 40。因為 flockA 和 flockB 的值從頭到尾都沒有被改變過。函式的輸出結果只跟輸入的參數有關,與它被呼叫的次數或順序無關,讓整個計算過程變得清楚且可預測。

上面範例所經歷的,正是 FP 的核心思想。在海鷗的範例中,那個導致 bug 的「修改外部狀態」的行為,就是我們所說的副作用。

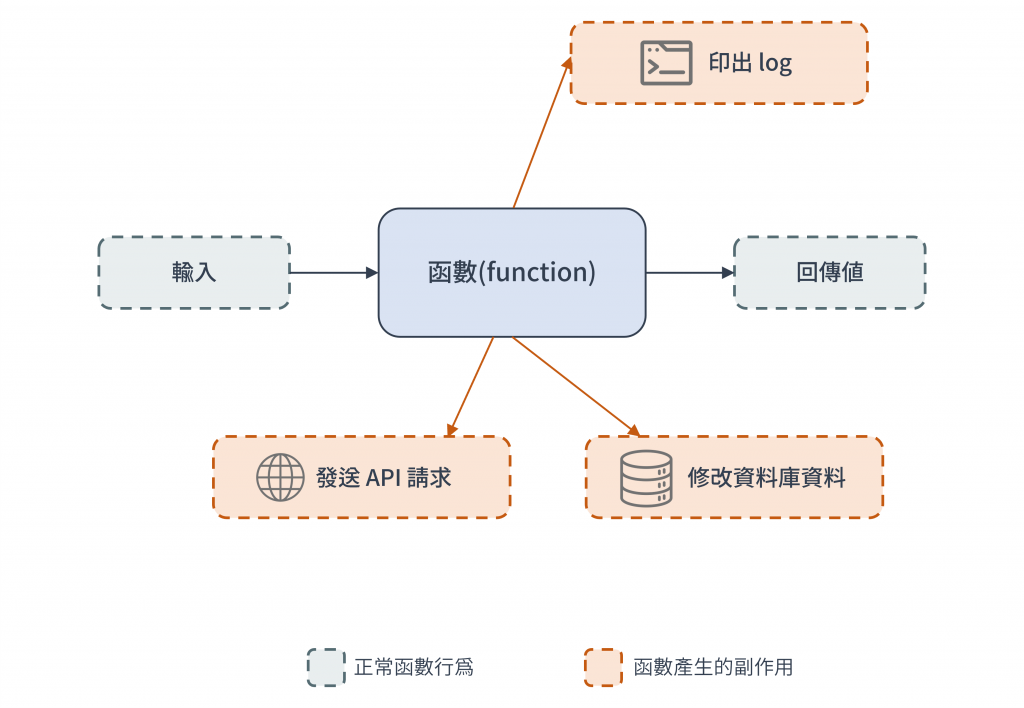

程式設計中的副作用是指「除了傳回值以外的其他函數行為」,常見副作用例如:

補充一下,程式設計的副作用和醫學領域的「副作用」意義不同。醫學上說的副作用,例如吃感冒藥後會嗜睡,但這和程式設計中指的副作用意義不太相同。

圖 1 程式設計中的副作用是指「除了傳回值以外的其他函數行為」(資料來源: 自行繪製)

那又為何 FP 要強調管理副作用呢?因為如果每次呼叫函數都會產生副作用,那可能會帶來一些程式設計師意料外的結果。就像我們剛剛遇到的,flockA 的狀態被意外修改,導致了 bug。為了避免這些意外,FP 的程式設計師會盡量將副作用與核心邏輯分離。

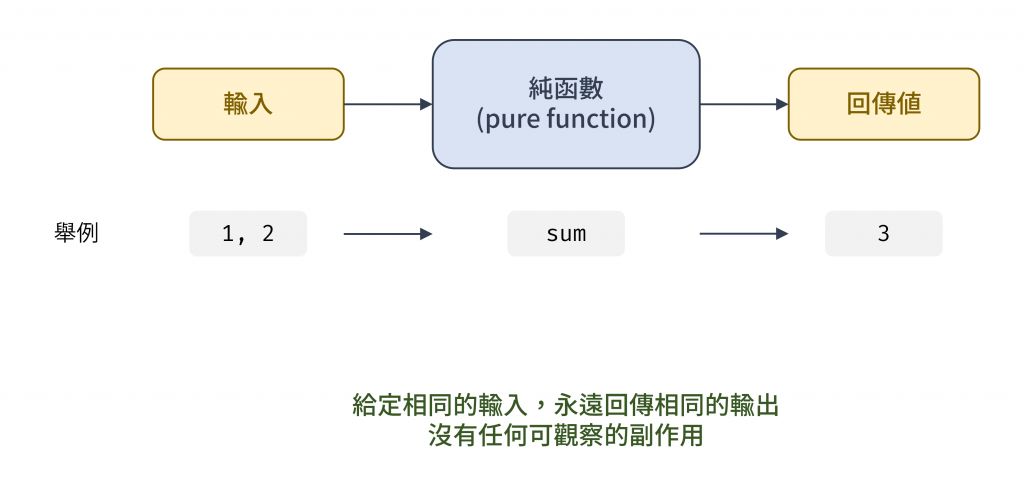

而前面範例中修正了 bug、行為像數學一樣可預測的函式,就是純函數 (Pure Function)。一個函式如果滿足以下兩點,就是純函數 :

圖 2 純函數示意圖(資料來源: 自行繪製)

前面範例所提的 addFlock 和 multiplyFlock 函式就屬於純函數。它們具備可預測性、可測試性等優點。

在《簡約的軟體開發思維:用 Functional Programming 重構程式 - 以 Javascript 為例》書中有提到,人們常對 FP 有個誤解,就是為了避免副作用,FP 程式設計師只能使用純函數。但這想法有點誤會 FP,在 FP 的世界中一樣會有副作用和不純的函數,重點在如何管理它們帶來的意外結果。

當我們使用純函數時,還會得到一個意想不到的好處:我們的程式碼會變得像數學一樣,可以被推理和簡化。

再看一次剛剛的 addFlock 和 multiplyFlock,其實就是我們從小學就熟悉的加法 (add) 和乘法 (multiply) 。而它們也遵循著我們早已熟知的數學定律,例如:

add(x, 0) === x

multiply(x, add(y, z)) === add(multiply(x, y), multiply(x, z))

我們可以利用這些定律,來簡化一個稍微複雜的計算:

const flockA = 4;

const flockB = 2;

const flockC = 0;

// 原始計算

add(multiply(flockB, add(flockA, flockC)), multiply(flockA, flockB));

// 因為 flockC 是 0,根據「同一律」,add(flockA, flockC) 就等於 flockA

add(multiply(flockB, flockA), multiply(flockA, flockB));

// 根據「分配律」,這可以被重構成

multiply(flockB, add(flockA, flockA));

我們利用數學定律簡化了程式碼的邏輯,而這就是 FP 強大威力的一個縮影。當我們的程式碼由可預測的純函數構成時,我們就能獲得這種強大的推理能力,進而寫出更簡潔、更可靠的程式碼。

所以,到底什麼是 functional programming?

與其記住複雜的學術定義,不如記住這個更務實的觀點:「FP 是一種專注於使用純函數來建構程式核心邏輯,並將難以預測的副作用嚴格管理與分離的程式設計範式。」

另外,此篇介紹許多 FP 帶來的好處,但這並不代表我們要完全拋棄物件導向。事實上,許多現代的框架和程式碼庫都巧妙地融合了兩者的優點。OOP 的優勢在於可以在複雜系統中看出單元跟單元間的互動,而 FP 則是用 immutable 的思維 (關於 immutable 會在之後文章介紹) 來撰寫程式,它用另一種視角來看待程式,幫助我們寫出更可靠、更易於維護的程式碼。

因此 OOP 和 FP 各有各的優點及適合應用的場景,實務上更常見兩者混搭的狀況。此系列文主要是想認識 FP 的思考方式,不等於完全否定 OOP 的實作價值。相關討論可參考為什麼要學 Functional Programming?此篇底下的討論,因為自己不算很熟悉 OOP,就不展開太多 OOP 與 FP 的優缺點比較了~